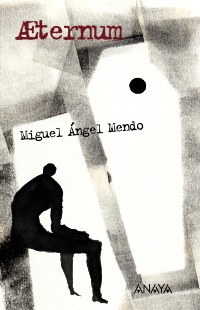

Miguel Ángel Mendo

Miguel Ángel Mendo

Ilustraciones de Javier Zabala

Madrid: Anaya, 2008

De las, en torno a, 4.000 mil novedades publicadas anualmente en España en colecciones para niños y jóvenes en castellano, un puñado de títulos sobresale cada temporada por la hondura de su lenguaje, la originalidad del tratamiento argumental, la frescura del punto de vista o del estilo narrativo… Acceder a ellos es una suerte pues representan oportunidades dichosas para la interpretación significativa; una suerte que, quizá, llega de la mano de un mediador cuya recomendación nos acerca a uno de esos libros que contribuyen a configurar el umbral de máxima calidad literaria al alcance de los lectores en esas colecciones. Mediación que, no obstante, habrá dejado la puerta abierta a la divergencia de opinión pues la diferencia es sinónimo de vitalidad y de libertad de expresión democrática, y lo que realmente importa es poder compartir impresiones y tender juntos los puentes del diálogo.

Dicho esto, no creo descubrir nada si mi subjetividad sitúa en ese umbral la novela Aeternum. Memorias de un joven inmortal –Miguel Ángel Mendo (Madrid, 1949)–, pues no se trata de una obra reciente: fue editada en 2008 por Anaya y premiada con el Lazarillo 2007. Quien no la conozca puede leer su primer capítulo aquí, y se encontrará con un texto de naturaleza supuestamente biográfica, cuyo narrador, en primera persona, declara ser un hombre con más de 400 años vividos a sus espaldas, dispuesto a contar el transcurso de esa dilatada existencia. Que nadie tema topar con una de esas truculencias tan al uso, ni con juegos en la frontera de lo maligno: quien avance en la lectura participará de ciertos lances del devenir del inmortal, cuya manera de decirse y de mirar a cuantos habitan en su derredor se van manifestando harto peculiares; poco a poco, el lector descubrirá el hastío del protagonista condenado a la repetición infinita, a la falta de sentido de una vida que no llega a tenerlo pues carece de la conciencia de la muerte imprescindible para otorgar significado a la experiencia. Una conciencia que terminará por llegar y cuyo luminoso impacto en una existencia hasta entonces lánguida, por inacabable y fútil, quiere el narrador compartir con los lectores.

He aquí el valor específico que, para mí, encierra esta novela, más allá de su muy cuidada construcción lingüística, de la voluntad de estilo (logrado) del autor, de la originalidad argumental: Mendo convoca a sus lectores –potencialmente, jóvenes a partir de 15 ó 16 años– a un diálogo reflexivo sobre la delicada cuestión de la muerte, que no elude sino aborda para invitar a reconocerla como parte inexorable de la vida, elemento consustancial de un ser que, sin ella, adolecería de la referencia más sustancial y profunda, la que realmente permite reconocer límites y explorar la existencia como un proyecto autorrealizable. Este es un aprendizaje saludable, perfectamente compatible con la alegría y la celebración, el amor, el placer y el dolor de ser, en esta época nuestra en la que la negación parece restar valor a las vivencias y a la memoria, y exige estímulos sin fin porque no se acepta que el reconocimiento del fin, de los finales, es el principio de la conciencia de continuidad de la existencia, del saberse renacido tras cada caída, cada éxtasis.

Y, a partir de aquí, queden abiertas las puertas para el diálogo, las coincidencias y los disensos, cuya percepción y análisis nos hará conocer más y comprendernos mejor.